一、きっかけ

パリ十三区のポルト・ド・ショワジーの周辺は、「カルチェ・シノワ(中国人地区)」と呼ばれ、主にカンボジア、ベトナム、ラオス出身の華人が居住している。華人資本のスーパー、中華レストラン、中国仏教の寺院もある。フランスはヨーロッパで華人が最も多く居住する国と言われている。人口は五十万人以上で、その中には不法滞在者が十万から二十万と見られているが、正確な数は不明である。

私は、今年八月に取材のためにパリを訪れ、ポルト・ド・ショワジーにある「オテル・ル・バロン(伯爵酒店)」というホテルに滞在した。これは、カンボジア難民の華人たちが出資して建てたホテルで、中国海外民主運動家や独立ペンの作家たちがよく泊まる。料金は割安で、中国語が通じるので、私にとって好都合だった。

ホテルに着いてから、まず私は張健に電話した。彼を知ったのは、パリに来る前に、マドリッドで会った茉莉女史からであった。彼女は、私がマドリッドに行くことを知り、スウェーデンからやって来て、いっしょにマドリッド在住の亡命知識人たちと交流した。そして、彼女は「パリに行くのなら、張健に会うべきよ」と勧めてくれた。

茉莉女史は湖南省出身の同郷人で、天安門事件のとき、焼身自殺をしようとする学生を思いとどまらせるため北京まで駆けつけ、わずか数日しかいなかったのに、九月に「反革命煽動罪」で三年間も投獄された。そして出獄後、一九九四年にスウェーデンに亡命した。彼女は「女のサイード」と自負し、様々なエピソードが伝えられている魅力溢れる評論家である(彼女については別稿で述べる予定)。

二、張健のプロフィール

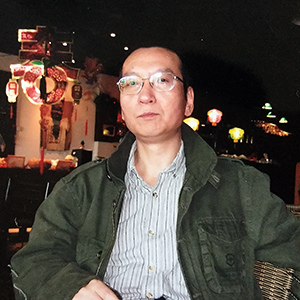

翌日、真夏の日ざしがまぶしいパリの街角から、頑丈な体格をした男が現れた。青年期を過ぎ、中年期にさしかかろうとする風貌で、さりげないブルーのシャツを着ていた。私たちは挨拶を交わした。彼はきどらない口調で、時折、子どもっぽい無邪気な微笑を浮かべながら話しはじめた。

張健は一九七〇年十一月十一日に北京東部近郊の通県に生まれた。一九八九年の天安門民主化運動のときは北京体育学院(現在の北京体育大学)入学予定の学生で、専門=特技は「拳闘(ボクシングではなく武術の一つ)」であった。まだ十八歳の無鉄砲な若者だった張健は、天安門民主化運動と運命的に出会った。

彼は鎮圧部隊と最前線で対峙していた学生糾察隊の総指揮になり、天安門事件が起きたとき、鎮圧部隊の銃弾を三発も受けた。一発は顔の上部の横を切り裂き、二発は足に食い込む(一発は貫通)という重傷だったが、一命は取りとめた。足には後遺症が残り、歩くときは少し引きずっている。この体験にもかかわらず、彼は亡命し、パリの中華レストランでアルバイトをしながら、チャイナ・タウンの貧困層にキリスト教を伝道しつつ民主化運動を続けている。

天安門事件と言えば、マスメディアでよく取りあげられる学生リーダーや、中国当局が「動乱エリート」で「ごくごく少数の陰謀家」名指しする知識人が注目されるが、多くの受難者や犠牲者は無名の学生や市民である。そして、張健はこのような天安門事件の「最下層」に位置する「おもしろいやつ」と称されている。

三、天安門広場での奮闘

一九八九年四月十八日夜から、学生たちは党中央への請願と対話を要求して新華門で座り込みを続けていた。これに対して、四月二十日、武装警察隊が動員され、学生たちは排除された。これは「新華門四・二十事件」と呼ばれている(天安門が国家の象徴で、新華門は共産党の象徴)。

この日、サッカー場で試合をしていた張健は、先輩から呼び出された。

「お前は頑丈で、力がある。おれたちの秩序を保つために力を貸さないか? サッカー・ボールを蹴るのじゃなくて、官僚ブローカーを蹴っ飛ばすのだ」

十八歳で、大学入学前の張健は、この時まだ何が起きているのか分からず、市の中心部でサッカー・ファンが大騒ぎしているのか、学園祭やピクニックで騒ぎすぎた学生が疲れ果てているのだろうと思って、野次馬気分で駆けつけた。

ところが、新華門前では北京大学、北京師範大学、人民大学などの学生が、「愛国無罪!(五・四運動の時のスローガン)」、「民主無罪!」、「李鵬、出てこい!」などと激しく叫んでいた。純真で義侠心が強く情熱あふれる張健は、たちまち引きつけられた。彼は通県で農業を営むおばあちゃんに育てられ、人民公社が廃止され、改革開放政策の時流に乗り、様々な口実で権益を手中に収めた役人=共産党幹部=「土皇帝(トゥホアンディ)」の不正や専横を聞かされ、さらに格差拡大と階層分化の進行を目の当たりにして、学生たちの訴えることは身にしみて知っていた。

彼は屈託のない笑顔で、私にこう語った。

「経済成長の恩恵に浴したのは役人と一族だけで、底辺の農民はいつまでたっても楽にはならない。だから、官僚ブローカー糾弾、民主と法制、改革推進などのスローガンに素直に共鳴し、民主化運動に全身全霊で身を投じたんだ」

四月二一日、北京市公安局は天安門広場の通行を禁止する「通告」をテレビなどで流した。それは、翌二二日に、民主化のための改革を進めながら失脚した胡耀邦の葬儀が行われるためであった。天安門広場に学生や市民が終結した契機は、四月十五日に死去した胡耀邦の追悼であり、公安局は葬儀で運動が発展することを恐れていた。しかし、学生たちは「通告」を無視して、深夜の午前一時頃から広場で座り込みを始めた。

四月二六日、中国政府は『人民日報』の社説で「旗幟を鮮明にして動乱に反対しなければならない」と表明した。そこでは、次のように断定している。

「彼らは民主化の旗を掲げて民主主義と法制を破壊した。その狙いは人心をバラバラにし、全国を混乱させ、安定団結の政治的局面を破壊することにある。これは計画的な陰謀であり、動乱である。その実質は、中国共産党の指導と社会主義制度を根本から否定することにある」

しかし、「動乱」と断定したこの社説は、却って学生運動を刺激し、火に油を注ぐような結果となった。しかも、社説の論調は文化大革命の「大字報」のようにイデオロギーに満ちて、大上段から学生運動を「動乱」と決めつけていた。このように政治の腐敗を認めず、むしろ改革を求める学生運動を「動乱」としたことに、学生たち悲憤慷慨し、理想、責任、情熱の想いを強くし、不退転の決意で、さらに積極的に運動を推し進めた。このような動きの中で、張健は「天安門広場学生糾察隊(防衛、保護、秩序維持のパトロール隊)」に加わった。

四月二七日、北京市の学生連合組織の「臨時学聯」が成立し、学生運動が組織化され始めた。さらに、政府との対話に備えて、「北京市自治聯合会」と改称し、愛国民主、憲法擁護、報道の自由、官僚ブローカーの排除などを目標とした。

二九日、政府側は学生の要求に応じる形で「対話」の場を設けたが、「北京市自治聯合会」を非合法組織と見なし、学生には個人の身分で出席することを求めた。このため、ウアルカイシは憤然と席を蹴って会場を去った。

こうして「対話」が先送りされるなかで、これまで授業ボイコットによって「対話」を勝ち取ろうとした強硬派の学生たちは、これに代えてハンガーストライキを提唱し始めた。そして、五月十三日、二百名近い学生は広場で次のように宣言して、ハンストに突入した。

「我々の双肩はまだ柔らかく、死は我々にとって余りにも重すぎるとはいえ、しかし、我々は進む。進まないわけにはいかない。それを歴史は求めている」

この段階で、学生側は要求を二点に絞った。

一、政府は速やかに学生の代表団と実質的、具体的で、平等の対話を行う。

二、政府はこの学生運動に対して公正な評価を与え、愛国民主運動であると認める。

しかし、政府は受け入れず、ハンストの学生たちの間には次第に疲労や焦燥感が広がった。五月の北京では、乾燥した空気の中で気温が上昇する。熱いアスファルトに寝ころび、水も絶ってハンストを続ける学生たちは次々に衰弱した。張健は飲み物を入れた段ボール箱や倒れた学生の搬送に追われていた。最高で、一日に百人も救急車や病院に運び入れるような状況で、張健は奔走して、その体力を十二分に発揮した。

☜ こぶしを握りしめ、頑強な筋肉を見せる張健。ハンスト学生は白い布に「絶食」と大学名を書いて、鉢巻きにした。支援学生や糾察隊は紅の布だった。

☜ こぶしを握りしめ、頑強な筋肉を見せる張健。ハンスト学生は白い布に「絶食」と大学名を書いて、鉢巻きにした。支援学生や糾察隊は紅の布だった。

その間、張健も二回倒れ、救急車で北京児童病院まで運ばれ、点滴を受けた。それでも彼は点滴が終わるとすぐに天安門広場に戻った。

五月十六日、対話は完全に決裂した。十九日午前四時四五分、趙紫陽総書記は天安門広場に現れ、ハンドマイクで「我々は来るのが遅すぎた。申し訳ない」などと、涙を流しながらハンストを中止し、健康回復に努めるように訴えた。彼が公の場に姿を現したのは、これが最後で、その後は全ての役職を解任され自宅軟禁下に置かれた。そして、この日に戒厳令が決定され、対話の可能性は完全になくなり、情勢は武力鎮圧へと進んだ。趙紫陽の涙は、対話路線を守りきれなかった無念さや、自分と学生たちの運命への悲嘆によるものであったのかもしれない。

なお、張健は、次のようにも語った。

「趙紫陽の後ろにいる温家宝も涙ぐんでいた。趙紫陽が失脚する一方で、温家宝が昇格していったことは極めて不思議だが、この時の彼の涙は偽りではないだろう。そして今日、彼は政治改革を推し進めたいが、さらなる難局に直面し、自分の思いとますます乖離するというジレンマに陥るだろう」

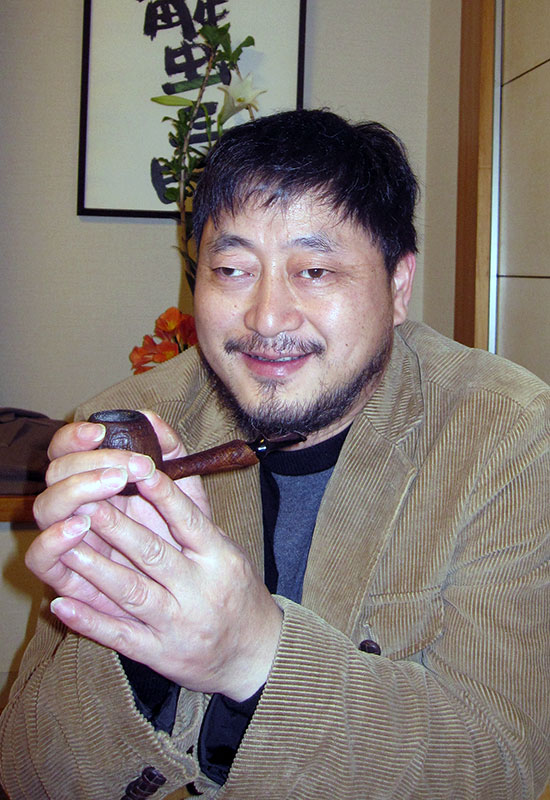

四、学生糾察隊総指揮

この時期、張健は学生糾察隊の総指揮になった。しかし、彼自身、いつ総指揮になったのか憶えていない。彼の前任者は張倫だった(一九八五年に北京大学修士課程に入学、八七年に修了し中国地質大学の講師となる。民主化運動に参加し、天安門事件以後はフランスに亡命。現在はスイス在住)。

五月十九日午後十時過ぎ、戒厳令(軍事管制)を正式に布告するための中央と北京市の党、政府、軍による会議が開かれ、翌日正式に布告された。これ以後、学生運動は戒厳令反対を打ち出し、北京市高自聯は天安門広場を撤退し、広場の管理は「臨時指揮部」に委ねられた。

二四日、北京師範大学女子学生の柴玲が総指揮に選ばれ、張健は彼女に任命されたという説があるが、状況が目まぐるしく動く混乱の中で、事後追認されたという説もある。張健は北京っ子で、地理に詳しく、しかも勇敢で先頭に立って奮闘していた。また、学生糾察隊はメンバーの入れ替わりが激しく、「副隊長がいなくなったから、お前がやれ」、「隊長がいないから、お前がやれ」という状況であった。その中で、最前線の要請に従って彼が総指揮になったという説明が最も有力と言える。

六月一日、『人民日報』社説は、既に当局は鎮圧態勢を整えたことを示唆した。既に、先月から人民解放軍は北京から一五〇キロ離れた保定の駐屯地から北京へと移動を開始していた。これに対して、学生糾察隊は市民とともに部隊を阻止し、市内に入れないようにしていた。そして、張健はトランシーバーを手にして数百人を指揮し、交差点にピケを張り、軍用車を停車させて取り囲み、検査したり、戒厳令の任務を執行しようとする部隊を必死に阻止しようと奮闘してきた。このトランシーバーは運動を支持する民間企業の四通公司から提供された。四通公司はトランシーバーの他にもラウドスピーカーを提供し、カンパもした。なお、鎮圧後、総経理の萬潤南はパリに亡命し、七月には「民主中国陣線」の秘書長に選ばれた。

五、天安門事件

学生や市民は「人民の子弟兵は人民を攻撃しない」、「人民の軍隊は人民を愛す」というスローガンを叫び、天安門広場に入ろうとする部隊の進行を阻止していた。そして、張健は「総指揮」の責務を自覚し、進んで隊員の先頭に立ち、悪戦苦闘していた。

六月三日午後、張健は通県から駆けつけてきた母親と久しぶりに会った。母は必死に止めさせようとしたが、彼は聞きいれず、髪を剃り、白いズボンと白いシャツの姿で広場に戻った。必死の覚悟を固めていた。

六月三日夜、戒厳指揮部は「緊急通告」や「通告」を四つ出した。その中で「反革命暴乱が発生した」という判断を最も直截に表現しているのは六月四日の『解放軍報』社説である。その冒頭では「六月三日未明から、首都で重大な反革命暴乱が発生した」と指摘し、「反革命暴乱を断固として鎮圧せよ。党中央の意思を断固として擁護せよ」と指示している。その時、張健は銃声が響く崇文門でバリケードの指揮をしていた。

日にちが変わり、四日になった。一人の学生が駆けつけ、反対の「西線(西長安街一帯)」を戒厳部隊が突破し、学生や市民との間で激しい衝突が起き、本格的な鎮圧で負傷者が出たと報告した。張健は半信半疑だったが、隊員を率いて「西線」に走った。そして、新華門から約五〇〇メートルのところで三八軍の戒厳戦闘部隊と遭遇した。学生や市民が投石の雨を降らせたが、本格的な戦闘部隊は発砲を繰り返した。離れたところから飛び交う火の光を見たとき、彼は本格的な作戦ではなく彩光弾だと思った。人で溢れた歩道では、うねるような叫び声がわき上がっていた。

「解放軍は人民を愛す!」、「ファシスト!」、「人殺し!」、「軍用車を止めろ!」、「学生を守れ!」……喉がかすれ、声が出なくなっている人もいた。これに対して、戒厳部隊は銃を乱射していた。

初めは、地面にはね返った銃弾はゴム弾で、本物のダムダム弾だとは思っていなかった。しかし、市民がなぎ倒されていった。張健は次のように語った。

「おれは義憤で胸がいっぱいになった。やつらは無差別に水平射撃をした。まるで人間ではなく、畜生より劣るものを射殺しているようだった。午前二時頃、長安街を東から西へ向けて一台のバスが疾走してきて、戒厳部隊現地指揮部のある金水橋で急停車した。部隊はバスを射撃し、血だらけの数人が逮捕された。郭海峰の顔が見えた」

これは「天安門の焼き討ち」と言われる学生の玉砕作戦である。郭海峰は北京大学の学生で、天安門広場では指揮部秘書長であった。

六、戒厳部隊の銃撃

張健は、さらに話を続けた。

「おれのおやじは軍人だった。軍人とは、『構え、撃て』と号令されて撃つものだ。ところが、やつらはめちゃくちゃに水平射撃しているから、おれは頭に来て、『解放軍は人民を愛す! 無辜の市民に発砲するな。おれが隊長だ! やるなら、やってみろ!』と叫んで、竹竿を手にして、隊列の前面に立った。おれの叫びに応じて、連射の銃弾が飛んできた。おれは三発当たった。一発は顔の左をかすめ、一発は右腿の上部を貫通し、一発は左足の大動脈近くの骨を砕いて、からだに残った。クソッ! 本物だ!

☜ 摘出した弾丸を手にする張健(二〇一〇年八月一九日、パリにて)

☜ 摘出した弾丸を手にする張健(二〇一〇年八月一九日、パリにて)

近くでは軍用車が火炎瓶で焼かれ、あかあかと燃えあがっていた。発砲したのは鉄かぶとをかぶった中佐で、はっきりと見えた。やつとおれは十メートルも離れていない近くで対峙していたんだ。そして、やつはおれに狙いを定めて連発したのだ。それでも、勇敢な学生と市民は踏みとどまって、危険も顧みず、おれを救助しようとしたが、やつらは掃射し続けた。おれのそばで数人が撃たれて倒れた。それでもなお、大勢の女子学生が再び立ち上がっておれを救助した。この時は、発砲しなかった。おれは広場の記念碑の台座に運ばれた。重傷だったが、頭はしっかりしていた。周りの者に『おれもやられた。でも、続けて……と柴玲に伝えてくれ』と言った」

私は「その時間、場所、撃たれた者について、もっと詳しく話してくれますか」と尋ねた。彼は、次のように説明した。

「六月四日の午前二時から二時半くらいだった。おれは午前一時半前から、大勢の学生や市民と天安門広場の東北側に撤退していたから。場所は、広場の東北側で、『観礼台(式典に参列する場所)』の前あたりだった。どれくらい撃たれたのかは分からない(犠牲者の数は厚いベールに閉ざされているが、丁子霖たちは調査し『天安門の犠牲者を訪ねて』〔山田耕介、新井ひふみ訳、文藝春秋、一九九四年〕にまとめた。この後も丁子霖たちはさらに詳細な調査を続けている)。

記念碑の台座には、おれを含めて負傷者が四人いた。学生か、市民かは分からなかった。もう広場には救急車は一台もなかった。一二一型の国産ジープが一台あったが、壊れていた。それを百人くらいで代わる代わる押して、おれたちを北京同仁病院まで運んでくれた」

私は「発砲する前に、催涙弾や空に向けた警告の威嚇射撃はなかったのか」と尋ねると、彼は次のように語った。

「いや、なかった。おれは銃弾に当たってから初めて、戒厳部隊が掃射している銃弾はゴム弾ではないと分かったんだ。ただし、軍人の父は『殺すつもりなら、殺せた。生かしてやろうとしたのだ』と言った。

車の中では北京医科大学の実習生が手当てしてくれた。同仁医院に着いたのは朝の四時頃だった。四人の中で助かったのは、おれだけだった。一人は、銃弾が胸を斜めに貫通していた。一人は、鼻から頭を突き抜けていた。もう一人は、脇の下から心臓に突き刺さった。この三人は身元が不明だった。手術台に乗せられる前に息があったかどうか、おれには分からない。ただ、まっ赤な鮮血がシャツを染めていたのが見えた。

同仁病院は野戦病院などではなく、それに、あの日は日曜で、しかも未明だった。多くの外科医は週末を家で過ごしていた。それで対応しきれなかった。腕からの出血でも止められないほどだった。

病院は目を覆いたくなるような惨状だった。そして、叫び声や号泣が急に止んで、恐ろしいほど静かになった。おれは朝の六時頃に応急手当を受けて、骨専門の一般患者の病室に移された。骨盤が複雑骨折していた」

このように話ながら、張健は、次のように付け加えた。

「昨年、NHKの記者が取材に来た。おれは写真を見せながらインタビューに答えた。そして『NHKは二〇年前にもたくさん撮っていたから、持っているはずだよ』と言うと、記者は『あるかもしれないが、誰もが全部見られるわけではない』と答えた」

天安門事件の真相は、中国だけでなく、日本でも奥深く隠されているのかもしれない。

七、治療と逃亡

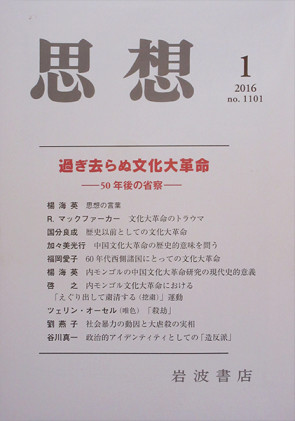

張健は約四〇日間も入院していた。これについて、私は「それだけ入院していて、銃弾を手術で取り出さなかったのですか?」と尋ねると、彼は次のように説明した。

「事件の後は、大学だけでなく、全国の各職場や政府の末端組織の街道居民委員会も、運動の参加者に対して大捜査を行っていた。病院では医者も監視されていた。もし銃弾を取り出したら、ただちに公安局に提出しなければならない。そうなれば、おれは逮捕され、暴徒として重刑を言い渡されただろう。だから、取り出さなかったのは病院の配慮だった。

四〇日が過ぎた頃、ある日、いつもの医師と白衣を着た警官数人が病室に入って来た。捜査弁公室の調査員で、医師や看護婦に対して事件の死者について偽証を迫っていた。政府側は“銃弾に当たったのは暴徒である。暴徒でなければ撃たない。そして、暴徒であれば暴力を行い、略奪や放火をした。従って、相応の重刑を受けて当然である”という理屈を強引に押しつけていた。そして、ベッドにいたおれも取り調べられたが、医師は普通に骨が折れただけだと説明し、捜査を逃れることができた。

しかし、もう危険なので退院した。その時、病院から一万元の治療費を請求された。おばあちゃんが豚を売り、親戚が金を出しあって、母が支払った。すると病院は『半分は受けとる。一文も取らなければ、我々は怪しまれて厳しく追及され、反革命暴乱を支持していたと処罰される。しかし、全額受けとったら、我々の良心が痛む』と言った。

おれは幸いにも生き延びたが、健康なからだは永遠に失った。後遺症が残り、身体障害者になった。そして、本名を隠し、張剛の仮名で十一年間も逃亡した。

退院した後、通県のおばあちゃんの家に身を隠し、リハビリに専念した。このとき、北京体育学院と北京市崇文区広渠門中学(中国の中学は日本の高校も含む)のどちらも、おれの档案(履歴に政治や思想も記され、捜査でも使われる)を見つけられず、お互いに責任をなすりつけあっていた。こうして、おれの『審査』が進められなかったので難を逃れることができた。

また、学生糾察隊の中に同姓同名の『張健』という北京軽工学院の三年生がいた。彼が糾察隊総指揮の『張健』と誤解された。三年生の方が十八歳のおれよりも総指揮にふさわしいと見なされたようだ。そして、彼は暴徒とされて三年の刑を言い渡された。彼は普通の学生だったで、三年は重すぎた。

その後、一九九七年に、おれはこの『張健』と北京で偶然に会ったことがある。三年の罪を負わされた彼は『お前の代わりに無実の罪を着せられた。何とかしてくれよ』と苦笑しながら言った。

八、「張剛」としての逃亡生活

張健は、逃亡生活について、次のように語った。

「しばらくリハビリをしたが、世の中は一寸先は闇で、また何もしないでむだ飯を食べるのはいやなので、八月に杖を突きながら逃げまわり、黒龍江省の中ソ国境近くまで行き、生計を立てる仕事を探した。ところが、年末に侯徳健が『学生、市民、解放軍兵士が殺されるところなどまったく目撃しなかった』と語った談話記事「六・四凌晨広場見聞」を読んだ(八月一八日の『人民日報』掲載)」

ここで、説明を加えると、侯徳健は台湾出身のシンガーソングライターで、劉暁波たち三人と、六月二日から天安門広場の人民英雄記念碑でハンストを始め、「ハンスト四君子」と呼ばれた人物である。そして、六月四日には、四人で代わる代わるマイクを持ち、記念碑に集結した学生と市民に「生き抜くために、広場から撤退しよう」と必死で訴えた。さらに、解放軍にもよく知られた侯徳健は、撤退するための通路を確保するために戒厳部隊と交渉した。そして、撤退後に彼はオーストラリア大使館に避難したが、八月に大使館から出て、この談話が発表された。この談話を読み、張健は北京に戻り、侯徳健に会いに行き、次のように言った。

「先生たちが記念碑の周囲に集結させた学生たちを、身を張って守っていたのはおれたちだ。そして、このおれは、天安門広場で撃たれたんだ! この傷を見てくれ!

侯徳健も、そこに同席していたアメリカ人ジャーナリストも答えに窮した。そして、別れるときに、侯徳健から一〇〇〇香港ドルを手渡され、これで、おれは最も苦しい一年を乗り切ることができた。この支援は忘れない。いつか利息を付けてご恩返しをしたい」

これを聞き、私は「天安門広場は四〇ヘクタールもあり、天安門事件は三日の夜から四日の未明にかけて起きました。しかもとても混乱していました。ですから、一人がすべてのことを目撃したと考えることはできないでしょう。個人が目にする範囲はとても限られています」と言うと、張健はうなずいた。

そして、張健は故郷の通県に帰ったが、今度は地元の「捜査弁公室」からも取り調べられた。そのため、高校の同窓生の兄のコネを使い、戒厳部隊の「清場(広場から学生たちを排除する)」作戦のとき、野次馬で見ていたら、何かのまちがいで負傷したとごまかして、また捜査を逃れることができた。その後、「張剛」の偽名で、銃弾を体内に残しながら、苦痛に耐えて働いて十一年間も過ごした。

九、パリへの亡命

張健は、二〇〇一年に亡命した。その理由を尋ねると、彼は次のように答えた。

「張健、いや、張剛は、二〇〇一年には『阿波羅娯楽公司』の一部門の責任者になっていた。その時、二人の弟は北京市内でタクシーの運転手をしていた。ところが、彼らが所属する『北京銀建出租公司』の使うシャレードは、北京市政府に取り締まられて使えなくなった。このシャレードは、家族全員で金を出しあい十数万元で買った車だった。まだ元金さえ稼いでいなかった。二人の弟は失業者になるだけでなく、たくさんの借金をかかえることになった。それで、タクシー運転手と家族の数百人で、自殺と列車妨害を目的に、北京の龍潭湖あたりのレールに寝るという抗議活動を計画した。

これを聞いて、おれはみんなを説得し、署名活動を行い、それを持って『労働仲裁』(労使仲裁機関)、『中級法院』と訴えたが、結果は出なかった。それで、おれはさらに活動して、デモや請願を組織しようとしたが、その時、お上から『張剛よ。張健という天安門事件の時に“網から逃れた魚”を知ってるか? そいつは譚嗣同(清朝末の戊戌変法に参加したが、戊戌政変で捕らえられ処刑)の二の舞になりたいのか?』という脅しを受けた。

そのため、おれは十一年間の貯金をはたき、本名の張健と正真正銘の顔写真の他は、経歴などすべて偽造してパスポートを手に入れ、五月に『ヨーロッパ五カ国周遊ツアー』に参加し、ドイツに着いてすぐに逃亡し、二一日にパリに着いた。

まず、ボイス・オブ・フランス(中国語で法国広播)を訪ねて、仲間だった『天安門の兄弟』と連絡をとった。そして、凱旋門の前で封従徳(北京大学院生で、天安門広場防衛指揮部副総指揮。柴玲と広場で結婚したが、その後別れた)に会った。彼を含め、学生リーダーたちは、張健はもう死んだと思っていたので驚いた。

おれは初めは少し様子を見ていたが、六月になり中国大使館前で開かれた天安門事件十二周年祈念集会に参加した。あの時の情熱と血なまぐさい記憶を呼び戻されると同時に、使命感や義侠心も強く感じ、その日から運動に復帰した。

十、「張鉄牛」や「張一刀」

一九八九年九月、国外に逃れて亡命した学生リーダーや知識人に、以前から海外に在住していた知識人が加わり、中国民主化のための最大規模の組織―中国民主陣線がパリで成立した。結成大会には数千人も参加し、大いに注目された。これを聞いていた張健は、中国海外民主運動の根拠地のパリに心から憧れ、期待していた。しかし、既に広場で雄弁に演説し、内外のマスメディアが大々的に報道していたヒーローの姿は、生活に追われ、あるいは学業に打ち込むなどで、ほとんど見あたらず、運動はかつての勢いを失っていた。あれほど運動を励まし、支援した華人や華僑は全く冷淡になり、さらには「海外民主運動人士」などマイナスだと非難する者もいた。この現実を目の当たりにして、張健は絶望的な衝撃を受けた。

しかも、民主運動では生計は立てられなかった。そのため、彼はマイナス二〇度Cの倉庫で荷物を運んだり、ビルを清掃するなど、様々なアルバイトを始めた。そして、彼の意志の堅固さと体力の強さは鉄の牛のようだと賛嘆され、「張鉄牛」というあだなをつけられた。

二〇〇六年から、チャイナタウンの中華レストランで、包丁を使って北京ダックをスライスする係りのチーフになった。彼は次第に腕に磨きをかけ、いつもスライスする分量がお客の注文にピッタリになるので、「張一刀」と呼ばれるようになった。彼は、次のように語った。

「おれは生活の苦労に耐えられる。若いし、体力がある。一番辛いのは、半身不随のおばあちゃんに会えないので、ホームシックになることだ。特に春節に強くなる。でも、今はネットのテレビ電話でおばあちゃんの顔を見ることができるし、母さんと話しもできる。北京とパリの間の距離は縮んだ。子どものときから、おばあちゃんに男は一人なら『人』で、二人以上は『仁』だと教えられてきた(『仁』は『人』と『二』でできている)。おばあちゃんが羊肉をしょう油で煮込んだ料理は大好物だ」

彼はおばあちゃんの話をするとき、子どものように無邪気にほほえみ、指をかんだ。

十一、伝道師として

張健が初めて主、イエス・キリストの肖像画を目にしたのは、一九八九年五月、学生たちがハンストをしていた天安門広場であった。ハンストが開始されてから、三日、四日と過ぎ、広場でハンストをしている学生たちの間に疲労や焦燥が広がり、次々に倒れ始めた。

市民たちはジュース、牛乳、緑豆のスープを差し入れていた。その中に、十字架にかけられたイエス・キリストの肖像と「献身者」の文字が背中に書かれたシャツの市民がいた。その時、張健は意気軒昂で熱血に満ちあふれ、イエスは非力で、哀れな存在としか見えなかった。

事件の後、人々は目をつむり、口を閉ざし、理想や希望は失われ、エゴや阿諛追従や冷淡が広がった。ヒーローと見られていた学生リーダーはうち捨てられ、忘れられていった。

他方、一九九二年二月、鄧小平は「南巡講話」を通して経済成長路線を加速させた。これにより、エゴは欲望に結びつき、商業主義や拝金主義が強まり、ますます天安門事件は忘れられていった。格差、不平等は拡大し、汚職は蔓延する一方で、かつて、それに反対し、ハンストまで敢行した学生たちはまったく顧みられなくなった。 張健=張剛はアルバイトを転々とし、苦しい生活を耐え忍んでいたが、心の痛みや空しさは募るばかりだった。一九九四年、タクシーの運転手をしていた弟から中国語訳の『聖書』や福音伝道の本を渡された。前に乗った韓国人の女性からもらったという。

その後、たまたま訪れた友人の家で「イエス伝」というDVDを見た。イエス・キリストは正義を実現するために受難したヒーローだと、自分の運命と重ねあわせて思った。そして、一九九四年に北京市缸瓦市教会で洗礼を受けた。しかし、まもなく警察から不当な嫌がらせを受け、私服警察が楊牧師を国外のキリスト教と関係しているという理由で教会から追い出し、共産党員の「三自愛国教会」の牧師に代えた。こうして、教会も安らぎや平安が与えられないと思い、チベット仏教の「雍和宮」を訪れ、「白大上師」に伏して願い、弟子になった(「雍和宮」は、かつては王府であったが、一七四四年に乾隆帝がチベット族やモンゴル族に対する懐柔策から雍和宮を正式にチベット仏教寺院とした)。

しかし、二〇〇一年にパリに亡命してから、オランダ在住の中国人牧師に勧められ、パリの国際福音伝道神学院に入学し、三年間学び、一年間伝道師として実習した。この四年間は神意への帰還の道のりであり、紆余曲折を通して信仰を固めた精神的歴程であった。これを通して、キリストが人類救済のために苦難を引き受けことに共感し、自分も暴力の応酬を乗り越え、被害者や弱者に共感し、苦しみを分かちあい、いたわりあおう(共苦)と決意した。

パリには、ヨーロッパ最大の華人居住地区がある。一九七五年に成立したカンボジアのポル・ポト政権の迫害を逃れた難民、その後のベトナムからの難民「ボート・ピープル」、「蛇頭」を通して入国した密航者、邪教だと迫害された法輪功信者、「一人っ子政策」を逃れた難民、さらに失業して生計の手段を得るための不法滞在者などが急増し、最低限の生活を送っている。このような人々を、学者や評論家はほとんど顧みないか、むしろ蔑んでいる。しかし、張健は伝道しながら民主運動を訴えている。

十二、時事評論家として

張健は時事評論家でもある。彼は、二〇〇七年二月、パリで知識人の有志たちと中国語の総合紙『看中国』を創刊した。初めは月刊で、三カ月後に月二回になり、二年後に週刊となった。

これは中国政府が、国際社会で中国のイメージを改善するために巨額に資金を投入し、官製メディアをグローバルに展開し、また海外のメディアを買収して、国際世論をリードし始めたことへの対応であった。この『看中国』で、彼は「張健時評」というコラムを担当している。

彼の時事評論は、鋭い批判精神と分かりやすい表現で読者を獲得している。それはレトリックを弄ぶディスクールのゲームのような空論ではない。そして、彼は低層の庶民に伝道しながら、自分の評論を読んで聞かせる。インドシナ系華人の第一世代は難民や密航者が多く、第二世代は中国語を話せるが、文章はなかなか読めない。

張健は白居易に学び、まず田舎のおばあちゃんに読んでもらうつもりで書いている(白居易は詩をつくるとき文字の読めない老女に読んで聞かせ、理解できなかったところは分かりやすいな表現に改めたという伝説)。まさに、張健は草の根で民主主義を伝え広める者である。

十三、これまでの反省を踏まえた実践

張健は、次のように語った。

「天安門民主化運動の参加者の中には、銃弾では倒れなかったが、高度経済成長を見て無力感に陥ったり、西側の資本主義による利益誘導により買収されたりして、変わってしまった者がいる。そして現在、海外民主運動は、国内への影響力を失っているだけでなく、華人や華僑の中でさえ弱まっている。民主運動のエリートたちが内輪で論争しているからで、『無源之水、無本之木(源のない水、本のない木)』のようになって立ち枯れるばかりだ。お飾りの花瓶のような役割(花瓶民運)さえなくなっている。

しかし、そのような中から我々は徐々にはい上がってきている。これまで学生リーダーやエリート知識人は率先垂範で、自分たちは優れた前衛だと傲慢になり、民衆、市民と連帯しなかった。このことをしっかりと批判し、教訓としなければならない。

もちろん、学生運動は純潔、道義、秩序を保つため、常に市民と一線を画していたという側面もある。しかし、これは連帯と矛盾しない。だからこそ市民は学生を支援したのだ」

他方、学生運動への批判に対して、彼は次のように反論した。

「『学生運動は自壊した。理性的に対話して、必要なときには譲歩するという穏健で柔軟な路線が分からず、無謀に突き進んだ』というが、それは後智恵だ。一九八九年の歴史的な潮流に、我が身を顧みず民主化運動に加わったのは、青年の持つ熱血の理想主義があったからだ。初めから、理性的に賢明に身の安全を保てということなら、どれだけ青年が広場に駆けつけただろうか?

それに無謀ではなく、一貫して非暴力で訴えていた。また、譲歩しなかったどころか、人民大会堂の階段でひざまずき、為政者に『恩賜』を懇願するというやり方さえ用いた。

かつて旧日本軍が北平(北京)に入城したときも、その後、人民解放軍が北京に入城したときも、無血だった。それなのに、天安門事件では、なぜ空挺部隊を含め三〇万人の軍隊が投入されたのか。なぜ人民解放軍が人民に発砲したのか。どちらに非があるのか、はっきりと分かる。

また、幼稚な学生が広場でお祭り騒ぎをしたのだという批判もある。しかし、そうだとすれば、その幼稚な学生を、どうして射殺したのだ。とても残酷なことだ。愚かで暴徒化したのだという批判でも、同じことだ。愚かなら、賢い統治者は他に様々な手段を使うことができただろう。愚かな群衆をバラバラにして、無力にすることくらい誰にでも考えられる。

さらに、学生や市民が解放軍を襲い、武器を奪い、軍用車を焼き払い、バリケードで道路を封鎖したという意見は、順序を逆転させている。我々は武器を持たず、非暴力で訴えていたが、そこに武装した兵士が来たのだ。我々は命がけで銃口を前にして部隊の前進を阻止しようとした。その中で射殺された烈士もいる。

さらに、事件後に逮捕された一般の学生や市民は、学生リーダーや知識エリートよりも重い刑を受けた。その上、出獄後も見捨てられ、嫌がらせや侮辱を受け続け、野次馬、ごろつき、破壊分子などと言われる。白と黒が逆になって、まったく言葉では言い表せない」

十四、「天安門三勇士」について

一九八九年五月十八日、湖南省瀏陽の乗り合いバス運転手の魯徳成は、村の小学校教師の余志堅、地方紙『瀏陽日報』記者の喩東岳とともに民主化運動に参加するため上京した。戒厳令が布告されてから三日後の二三日、三人は、「五千年専制到此告一段落」、「個人崇拝従今可以休矣」という対聯と「自由偉大」の扁額を掲げ、さらに広場の毛沢東の肖像画に墨や顔料を混ぜた生卵を二十個投げて汚した。この行動は、当日CCTVの「新聞聯播」により「三人のならず者の反革命行為を反面教師にせよ」として放送され、全国に知れ渡った。

三人は学生糾察隊に捕まえられ、広場総指揮部と高自聯を通して北京市城東区公安局に引き渡され、重刑を言い渡された。その後、余志堅は無期懲役であったが十一年六ヶ月に、喩東岳は二十年が十六年九カ月に、魯徳成は十六年が八年八カ月にそれぞれ減刑されて釈放された。

二〇〇四年十一月、魯徳成はタイに亡命したが、不法入国の罪で投獄された。そして、タイ政府が中国政府に圧力に屈して魯徳成は強制送還されることになったが、二〇〇五年一月十一日にアメリカの複数の人権団体がニューヨークにある中国領事館とタイ領事館に抗議して止めさせた。そして、カナダの人権団体により、二〇〇六年四月十一日、政治難民としてカナダが受け入れ、その後、永住権を獲得した(現在はアメリカに在住)。また、二〇〇八年、余と喩も同じルートでタイに脱出し、一年後の二〇〇九年五月にアメリカに亡命した。

そして、二〇〇七年六月十四日、パリで、張健は魯徳成と会った。かつて、魯徳成を公安当局に引き渡したことについて、張健も封従徳も悔しく、申し訳なく思っている。これについて、張健は、次のように語った。

「その時、我々は『断固として中国共産党の正しい指導者を擁護する』、『体制の中で改革を推進する』と権力にひざまずいて請願し、一党独裁の残酷な本質を十分に認識していなかった。むしろ、地方から来た市民の『三勇士』の方がずっと見抜いていて、専制主義を打倒する先頭に立っていた。

当時、中共の私服の情報工作員が市民や学生を装い、デマを飛ばしたり、秩序を混乱させた。それに戒厳部隊の隊員も私服に変装して入ってきていた。そのため、何よりも秩序を守り、道義のある運動を保たなければならなかった。

おれは引き渡しに直接関わってはいなく、その経緯は知らない。そして現在、この経緯を明らかにすることは、当時の状況をより詳しく把握でき、固く封印された歴史の真相を究明することにつながるかもしれない。今後の課題だと考えている。

少なくとも、これを教訓として、学生や知識人の内心にあった“救世主意識”、劣った労働者や市民を指導しなければならないという優越感と“指導者意識”を捨て去り、国内の草の根の権利擁護運動と地道に連携・連帯することが大切だ。おれはそのように努めている。」

十五、ロックバンド「盤古(パンク)」との共同行動

二〇〇九年五月、張健は王龍蒙(中央戯劇学院学生で運動に参加し、武力鎮圧後は台湾を経てパリに亡命)やロックバンド「盤古(パンク)」とともに「二〇周年祈念欧州万里行」というツアーを行い、九カ国、二十余の都市を巡った。そのテーマは「忘却の拒絶」であった。

王龍蒙は、深センから密航ブローカーの「蛇頭」の手引きで「蛇船」と称される漁船に乗り込み台湾に渡った。費用は相場の半分以下だった。台湾に着く前に、突然、パトロール船が近づき、岸まで泳いだ。魚の腐臭と暑さで気を失いそうになったという。

また、「盤古(パンク)」というロックバンドは、一九九六年に江西省南昌市の近郊で誕生した。「盤古」は独裁政権に拝跪せず、暴力の横行する時代に妥協せず、徹底した反骨精神をもって過激なパンクロックの音楽表現で鋭く告発する。

アマチュア・バンドから始め、北京や上海のステージに立つチャンスが増え、特に「怒火中燃(怒りの炎)」の大ヒットで中国全土にその名が知られた。メンバーの自作が百曲以上もあり、それがレパートリーの半分以上を占めている。アルバムも数枚ある。

二〇〇四年、「盤古」は台湾の「二・二八事件」祈念集会で「祖国の母は破廉恥だ」を熱唱し、その後、帰国する途中に危険を知らされ、タイのバンコクで亡命し、スウェーデンに渡った。

そして、このバンドとともに張健、王龍蒙は「天安門の兄弟」を歌っている(作詞・張健、作曲・ロックバンド「盤古」、ボーカル・張健、王龍蒙)

「天安門の兄弟」

兄弟よ。君はどこにいる。

憶えているか、烈日や風雨の下、

ぼくらは堅く手を握りあった。

何も恐れなかった。

兄弟よ。君はどこにいる。

六月の夜、君は地面に斃(たお)れた。

ぼくはどうしても、

君を呼び戻せなかった。

無情の銃弾など理想を貫き通せない。

自由の胸板は戦車より強靱で、

ぼくらの誓いは消えない炎だ。

青春の熱血は永遠に干からびはしない。

兄弟よ。君はどこにいる。

憶えているか、銃火と叫び声の中、

ぼくらはドキドキしながら、

堅く肩を組んだ。

兄弟よ。君はどこにいる。

たとえ千年、万年と過ぎ去っても、

君の雄姿は変わらない。

永久(とわ)に一九八九年のままだ。

「二〇周年祈念欧州万里行」ツアーは、獄中にいる天安門事件の政治犯を救援するための署名活動、「天安門の母たち」など受難者の家族への支援、天安門事件の正確な理解、そして、人々の弱さや苦しさに共感し、分かちあう力を獲得することを目的にしていた。中国人の観光客は、初めは好奇心から野次馬になって取り囲んで見ていたが、すぐに怖くなって離れていった。地元の華人も「中共独裁には反対するけれど、祖国は愛する。お前達は祖国の顔をつぶしている。さっさと出ていけ」などと言った。

また、ヨーロッパ人の多くは、単なるアジア人のパフォーマンスと思っていた。しかし、王龍蒙はフランス語が上手で、彼が写真を見せながら説明すると、たくさんの署名が集まった。そして、少数ながら中国人観光客も署名するようになった。

また、この年に盤古は二〇周年祈念のCDを香港支聯会を通して制作した。合わせて、ミャンマーの民主化運動を代表するアウンサンスーチーさんの六五歳(一九四五年生まれ)を記念するCDも制作し、ミャンマーの民主運動家を通して贈った。これについて、張健は次のように語った。

「ミャンマーは軍事独裁政権だが、スーチーさんは軟禁の段階で、また野党も存在できている。次々に民主運動家が投獄され、野党が非合法化される中国よりもまだましだ。アジアの民主化運動の連帯と団結は、スーチーさんへの励ましだけでなく、おれたちの励ましでもある」

十六、おわりに

張健はフランスの国籍を取得できるが、あくまでも政治難民、亡命者として、天安門事件の生き証人として活動している。彼は、インタビューの終わりで、次のように語った。

「昨年、天安門事件祈念集会に留学生が参加した。おれが、なぜ来たのかと尋ねたら、留学生は、なぜ来てはいけないのかと答えた。伝え続ける手応えを感じた。

おれのからだには、あの非道の銃弾が永遠に残されている。おれは映画『秋菊打官司(秋菊の物語)』の秋菊だ。天安門事件の発砲について、『給一個説法(筋の通った説明をしてくれ)』と地道にコツコツ努力していく」

彼のいう「秋菊」はコン・リーの演じる農民の妻で、彼女は夫に暴力を振るった村長の謝罪と賠償を求めて、粘り強く様々な役所を訪れて訴え続ける。張健は、この秋菊に自分をなぞられているのである。そして、彼は「天安門事件の真相を知ることは、他人のためだけでなく、自分のためでもある。おれには敵=独裁体制はあるが、憎しみはない。復讐のためではない」と語った。

これを聞き、私は内村鑑三や新渡戸稲造を思い起こした。内村は「武士道と基督教」(『内村鑑三全集』第22巻)で、「武士道の上に接木(つぎき)されたる基督教」と述べている。内村鑑三は『代表的日本人』(鈴木範久訳、岩波文庫、一九九五年)で西郷隆盛たちを評価している。また、新渡戸は『武士道』(原文は英語で日本語訳は多数)で、キリスト教徒の立場から実践的倫理としての武士道の意義を論じた。

ここから私は、武士道とキリスト教には、義に生き、交わした約束を守り抜くという精神が共通していると考えた。それが不正に直面するとき義侠心が反骨精神と結びつき「侠骨」のある人士が現れる。このような意味で、日本的な観点から見ると、張健は「武士道の上に接木されたる基督教」の伝道師であり、民主主義のために奮闘する闘士であると言える。